Inhalt des Artikels

Das Wichtigste in Kürze

- Bürgerenergie bedeutet, dass Menschen sich vor Ort aktiv an erneuerbaren Energieprojekten beteiligen.

- Sie fördert eine dezentrale, demokratische und nachhaltige Energieversorgung, die unabhängiger von Konzernen ist.

- Beteiligte können Anteile an Solaranlagen, Windparks oder Nahwärmenetzen erwerben und so direkt von der Energiewende profitieren.

- Beteiligungsformen sind z.B. Genossenschaften, Direktbeteiligungen, Stadtwerke-Modelle und Energiegemeinschaften.

Direkt aktiv werden

- Skip the theory → So finden Sie ein Bürgerenergie-Projekt in Ihrer Nähe

- Erfolgsbeispiele aus der Praxis → Hier funktioniert Bürgerenergie schon erfolgreich

- Wie können Sie sonst noch nachhaltig Geld anlegen? → Zu unserem Leitfaden

Inhaltsverzeichnis

Die Beteiligung an der Energiewende durch Bürgerenergie

Die Energiewende ist mehr als eine politische Aufgabe. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, bei dem alle mitwirken können. Anstatt nur großen Energieversorgern die Aufgabe zu überlassen, haben sich jetzt auch Bürgerinnen und Bürger zusammengetan und z.B. als Energiegenossenschaft organisiert. Diese kommunalen Initiativen spielen mittlerweile eine zentrale Rolle und lassen sich unter dem Begriff Bürgerenergie zusammenfassen. Eine Bewegung, die Menschen ermöglicht, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu realisieren und davon zu profitieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, was Bürgerenergie bedeutet, welche Beteiligungsformen es gibt, welche Vorteile es mit sich bringt und wie Sie selbst aktiv werden können.

Was ist Bürgerenergie?

Bürgerenergie beschreibt, wie Bürgerinnen und Bürger die dezentrale Energieversorgung realisieren. In eigener Organisation treiben sie die bürgernahe Energiewende in ihrer Region voran. Dabei werden Abhängigkeiten von Großkonzernen reduziert und die Energieversorgung nachhaltiger, demokratischer und wirtschaftlich gerechter gestaltet.

Bürger:innen können dabei in verschiedenen Rollen mitwirken:

- als Eigentümer:in von Windkraftanteilen oder Solaranlagen

- durch kommunale Beteiligung, z.B. in Stadtwerken

- in Energiegenossenschaften bei der gemeinschaftlichen Umsetzung von nachhaltigen Projekten

- mit Engagement für lokale Energieprojekte

Diese Art der Zusammenarbeit aller hat einen großen Einfluss auf den Erfolg der Energiewende. Sie schafft Akzeptanz, stärkt regionale Wertschöpfung und dezentralisiert die Energieversorgung.

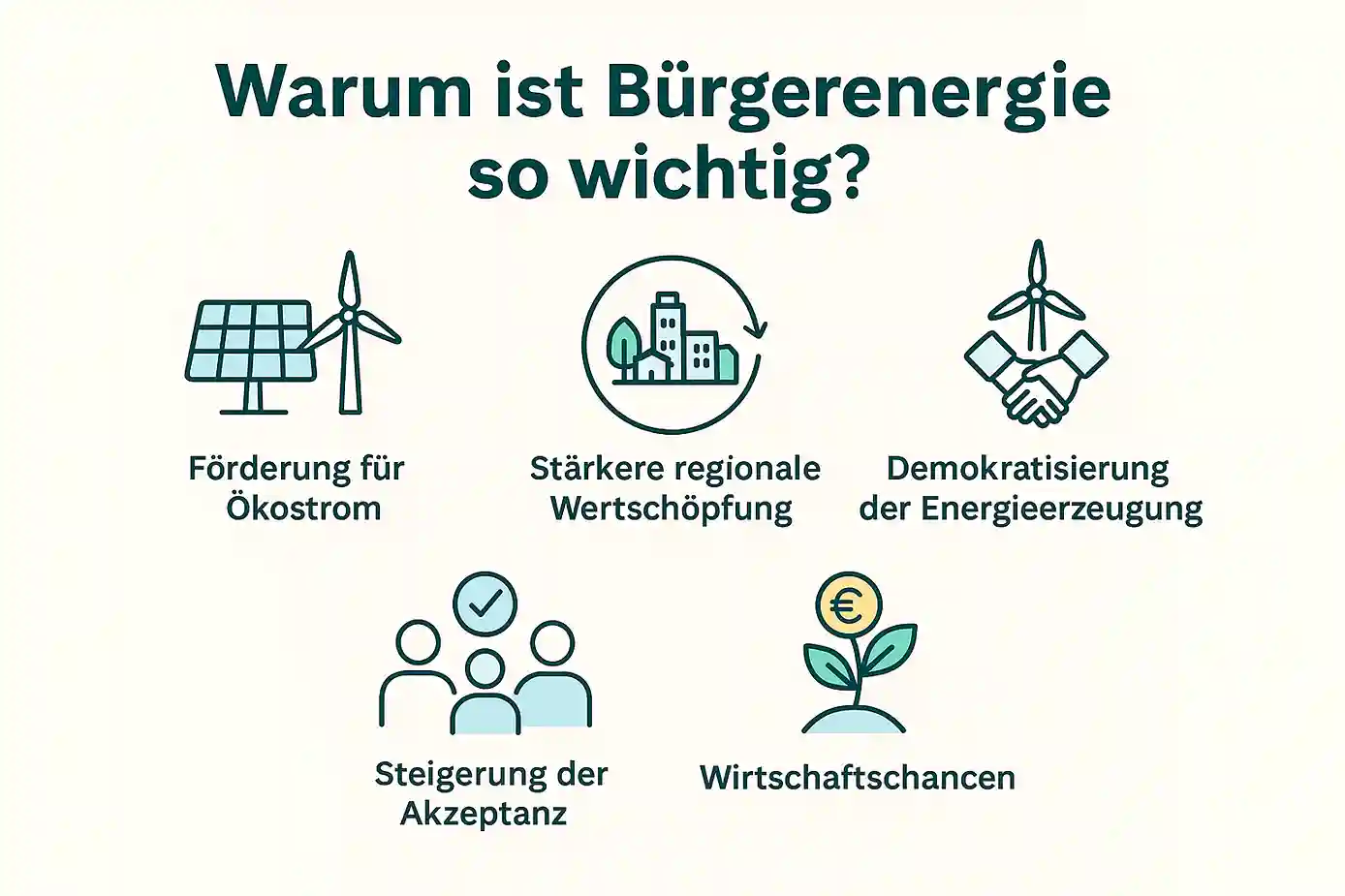

Warum ist Bürgerenergie so wichtig?

Bürgerenergie hat auf mehreren Ebenen einen positiven Einfluss:

- Förderung von Ökostrom: Es entstehen mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Diese speisen den grünen Strom direkt ins Netz ein und sorgen somit für eine CO2 Reduzierung.

- Stärkere regionale Wertschöpfung: Die Einnahmen aus der Energieproduktion bleiben bei den Akteur:innen in der Region und stabilisieren dort die Wirtschaft.

- Demokratisierung der Energieerzeugung: Anstelle von großen Institutionen, die sich die Taschen füllen, profitieren hier viele Einzelpersonen. Das macht die Energiewende gerechter und unabhängiger.

- Steigerung der Akzeptanz: Wenn den Bürger:innen selbst die Anteile gehören, steigt die allgemeine Akzeptanz und bürgernahe regenerative Projekte werden mit mehr Freude unterstützt.

- Wirtschaftschancen: Die Investition in Ökostrom ist nicht rein ökologisch, sondern bringt auch ökonomische Vorteile. Beteiligungen bringen oft attraktive Renditen mit sich und können z.B. einen Teil der Altersvorsorge darstellen.

Beteiligungsformen: So funktioniert Bürgerenergie

Sie können auf unterschiedlichsten Wegen in Ihrer Region aktiv werden. Mögliche Formen sind:

Bürgerenergiegesellschaften

Energiegenossenschaften stellen die bekannteste Art der Bürgerenergie dar. Mitglieder bauen zusammen Projekte wie Solaranlagen, Windparks oder Nahwärmenetze auf. Dabei sind Genossenschaftsanteile schon ab wenigen hundert Euro für jeden erwerbbar. Die Gewinne werden entweder an jedes Genossenschaftsmitglied ausgeschüttet oder in nächste Projekte reinvestiert.

Direktinvestitionen in Energieprojekte

Manchmal bieten Projektentwickler:innen oder Kommunen Direktbeteiligungen an einem Bürgerwindpark oder Solaranlagen an. Hier kaufen Menschen Anteile an einem konkreten Projekt. Solche Beteiligungen können sogar eine feste Verzinsung oder Gewinnbeteiligung mit sich bringen.

Bürgerbeteiligungen über Stadtwerke

Es gibt die Möglichkeit sich über kommunale Stadtwerke an Investitionen in regenerative Energien zu beteiligen. Das kann z.B. über Bürgerdarlehen oder Beteiligungsfonds passieren.

Energiegemeinschaft (Energy Communities)

Bei dem EU-geförderten Trend können lokale Energiegemeinschaften ihren Strom gemeinschaftlich produzieren, verbrauchen und handeln. So profitieren Nachbarschaften oder Vereine von ihrem selbst erzeugten Ökostrom.

Mehr dazu in unserem Artikel Energiegenossenschaften vs. andere nachhaltige Investments.

Welche Energieprojekte fallen unter Bürgerenergie?

Projekte für regenerative Energieerzeugung können verschiedene Technologien umfassen:

- Photovoltaik: Solarstrom kann vom eigenen Dach oder von gemeinschaftlichen Freiflächenanlagen gewonnen werden.

- Windkraft: An Windenergie kann sich über lokale Windparks oder durch Projektausbau beteiligt werden.

- Biogas & Biomasse: Reste aus der Landwirtschaft dienen der Energiegewinnung.

- Nah- und Fernwärmeprojekte: Genossenschaftlich betriebene Wärmenetze übernehmen die regionale Versorgung.

- Wasserkraft: Investitionen können auch Beteiligungen an Flusskraftwerken darstellen.

- Speicherlösungen: Batteriespeicher werden gemeinschaftlich angeschafft und betrieben.

Möchten Sie mit Ihrem Kapital die Energiewende voranbringen und gleichzeitig profitieren?

Schauen Sie sich die nachhaltigen Energiegenossenschaften auf Value Verde an.

Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen

Um den Erfolg von Bürgerenergieprojekten sicherzustellen, gibt es einige rechtliche Aspekte zu beachten:

- Gesellschaftsform: Die Gründung als eingetragene Genossenschaft (eG) bietet sich meistens an. Alternativen können GmbH & Co. KG oder eine GbR sein.

- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Bürgerprojekte können von den Förderungen für nachhaltigen Strom profitieren.

- Genehmigungsverfahren: Bau- und umweltrechtliche Fragen können bei größeren Anlagen wie z.B. Windparks entscheidend sein.

- Finanzieren: Eigenkapital, Bankdarlehen und Fördermittel lassen sich beispielsweise hervorragend für die Finanzierung kombinieren.

Wirtschaftliche Aspekte: Was bringt mir Bürgerenergie?

Viele zögern noch mit ihrer Beteiligung an den Energieprojekten. Oft liegt es daran, dass sich der wirtschaftliche Nutzen nicht immer einfach einschätzen lässt. Dabei ist eine Beteiligung in der Regel wirklich lohnenswert.

Renditen

Renditen sind stark vom Projekt abhängig:

- Photovoltaik: stabiler Ertrag von 2-4 % pro Jahr

- Windkraft: 3-6 % Rendite sind möglich

- Bürgerfonds von Stadtwerken: hängen von den jeweiligen Konditionen ab

Wollen Sie auch mit Ihrem Investment die Energiewende vorantreiben?

Jetzt passende Energiegenossenschaft finden.

Förderungen und Steuererleichterungen

- Keine oder reduzierte Einkommenssteuer auf kleine PV-Anlagen

- Förderprogramme von Landesbanken oder KfW

- Steuervorteile bei Investitionen in Genossenschaften

📌 Good-To-Know: Die Stromproduktion aus regenerativen Energien ist verhältnismäßig stabil und gilt daher als relativ sichere Geldanlage.

So finden Sie ein Bürgerenergie-Projekt in Ihrer Nähe

Einem möglichen Interesse an einer aktiven Beteiligung können Sie wie folgt nachgehen:

- Energiegenossenschaft suchen: Dabei können Online Plattformen wie Value Verde* helfen. Aber auch lokale Banken und Kommunen geben Auskunft über aktuelle Projekte.

- Kontakt zu Stadtwerken aufnehmen: Oft bieten Stadtwerke Beteiligungsmöglichkeiten an den eigenen Ökostromprojekten.

- Vereine und Bürgerinitiativen: Lokale Gemeinden und Vereine freuen sich so gut wie immer über weiter Mitstreiter:innen.

- Regionale Informationsveranstaltungen: Infoabende zur Bürgerenergie finden in vielen Gemeinden regelmäßig statt.

📌 Good-To-Know: Das Bündnis Bürgerenergie organisiert den jährlichen Bürgerenergie-Konvent in Berlin. Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Beteiligte der Energiewende sind dort anzutreffen. Außerdem können Workshops, Keynotes und Vernetzungsevents besucht werden.

Herausforderungen und Risiken

Neben den vielen Vorteilen von Bürgerenergie sollten auch mögliche Risiken beachtet werden:

- Planungs- und Genehmigungsdauer: Vor allem Windkraftprojekte können viel Zeit brauchen bis alles genehmigt wurde.

- Wirtschaftliche Schwankungen: Fallende Strompreise oder Änderungen im EEG können Renditen sinken lassen.

- Regionale Konflikte: Es gibt auch immer Anwohner:innen, die Windräder oder Solaranlagen vor der Haustür nicht begrüßen.

- Finanzielle Risiken: Beteiligungen sind Anlagen ohne Garantie.

Dennoch gelten Bürgerenergieprojekte in der Regel als solide kalkuliert und durch staatliche Rahmenbedingungen abgesichert.

Erfolgsbeispiele aus der Praxis

Deutschland hat bereits über 900 Energiegenossenschaften und versorgt damit auch schon ganze Städte mit Ökostrom. Einige Beispiele sind:

- Schwäbisch Hall: Stadtwerke und Anwohner teilen sich Investitionen an Solaranlagen

- Schleswig-Holstein: Bürgerwindparks sind ihr Erfolgsmodell, bei denen ganze Gemeinden profitieren.

- Freiburg: Die „Green City“ setzt auf Bürgerbeteiligungen bei PV-Anlagen.

Diese Beispiele zeigen klar, dass Bürgerenergie schon praktisch erprobt ist und in ganz Deutschland funktioniert.

Die Zukunft der Bürgerenergie

Aus der dezentralen, digitalen und bürgernahen Entwicklung der Energieversorgung ergeben sich spannende Trends:

- Speicherkombination: Batteriesysteme werden immer attraktiver, da sie die Unabhängigkeit erhöhen.

- Sektorkopplung: Auch Elektromobilität und Wärmenetze können mit Bürgerenergie versorgt werden.

- Energie Sharing: Bürger:innen fangen an direkt miteinander mit Strom zu handeln.

- Digitalisierung: Der direkte Austausch von Strom in Echtzeit wird durch smarte Netze möglich.

Auch wenn Bürgerenergie erst noch am Anfang steht, nehmen die Möglichkeiten jetzt schon rasant zu.

Fazit

Bürgerenergie steht für alle, die die Energiewende aktiv mitgestalten wollen. Das kann durch einen Beitritt zu einer Bürgerenergiegenossenschaft, das Investieren in regionale Anlagen oder das Gründen einer Energiegemeinschaft passieren. Wenn die Gemeinschaft anfängt sich zu engagieren und alle mitmachen, treibt die Bürgerhand effektiv die Energiewende voran. Es wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern es können auch alle davon profitieren.

Häufig gestellte Fragen

Welche 5 erneuerbaren Energien gibt es?

Diese 5 Grundtypen sind gemeint, wenn von erneuerbaren Energien gesprochen wird:

- Solarenergie: Photovoltaik und Solarthermie wandeln Sonnenstrahlen um.

- Wasserkraft: Fließ- oder Fallwasser erzeugt Strom durch z.B. Staudämme oder Laufwasserkraftwerke

- Biomasse: Aus organischen Stoffen (z.B. Biogas Pflanzenöl, Holz) wird Ökostrom gewonnen

- Windenergie: Windkraftanlagen nutzen die kinetische Energie des Windes.

- Geothermie: Erdwärme wird zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt

Diese 5 Grundformen bilden den Kern der international genutzten regenerativen Energien.

Wer ist führend bei erneuerbaren Energien?

Deutschland, China und die USA liegen beim Ausbau der erneuerbaren Energien aktuell vorn. Weltweit geht jedoch China mit der größten installierten Photovoltaik- und Windkraftkapazität in Führung.

Deutschland hat sich in der EU durch die vielen Wind- und Photovoltaikanlagen die Spitzenreiterposition gesichert.

Welche erneuerbare Energie ist die effektivste?

Erneuerbare Energien sind unterschiedlich effektiv je nach Technologie, Lage und Infrastruktur. Generell gilt:

- Windenergie an Land zählt in windreichen Regionen als einer der Energiearten mit den höchsten Erträgen.

- Photovoltaik ist am flexibelsten einsetzbar und in sonnenreichen Regionen auch sehr effektiv.

- Geothermie überzeugt mit konstanter Energie, wobei die Potenziale regional begrenzt sind.

- Wasserkraft ist sehr standortabhängig, kann aber auch sehr hohe und stabile Energieerträge bieten.

In Deutschland hat Windenergie den größten Anteil im Strommix, da es als sehr zuverlässig gilt. Danach folgen Photovoltaik und Biomasse.

* Mit * gekennzeichnete Links sind sogenannte Partner- oder Werbe-Links. Wenn Sie über einen solchen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir ggf. eine Provision vom Anbieter – ohne Mehrkosten für Sie.

Indem Sie unsere Inhalte lesen, weiterempfehlen oder unsere Partner-Links nutzen, helfen Sie uns, EEAktuell auch in Zukunft werbefrei, unabhängig und nutzerorientiert weiterzuentwickeln. Wir danken Ihnen für Ihren Support! Weitere Informationen finden Sie hier.