Inhalt des Artikels

Inhalt

Das Wichtigste in Kürze

- Die CO₂-Steuer verteuert fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas, um den CO₂-Ausstoß zu verringern und den Klimaschutz zu fördern

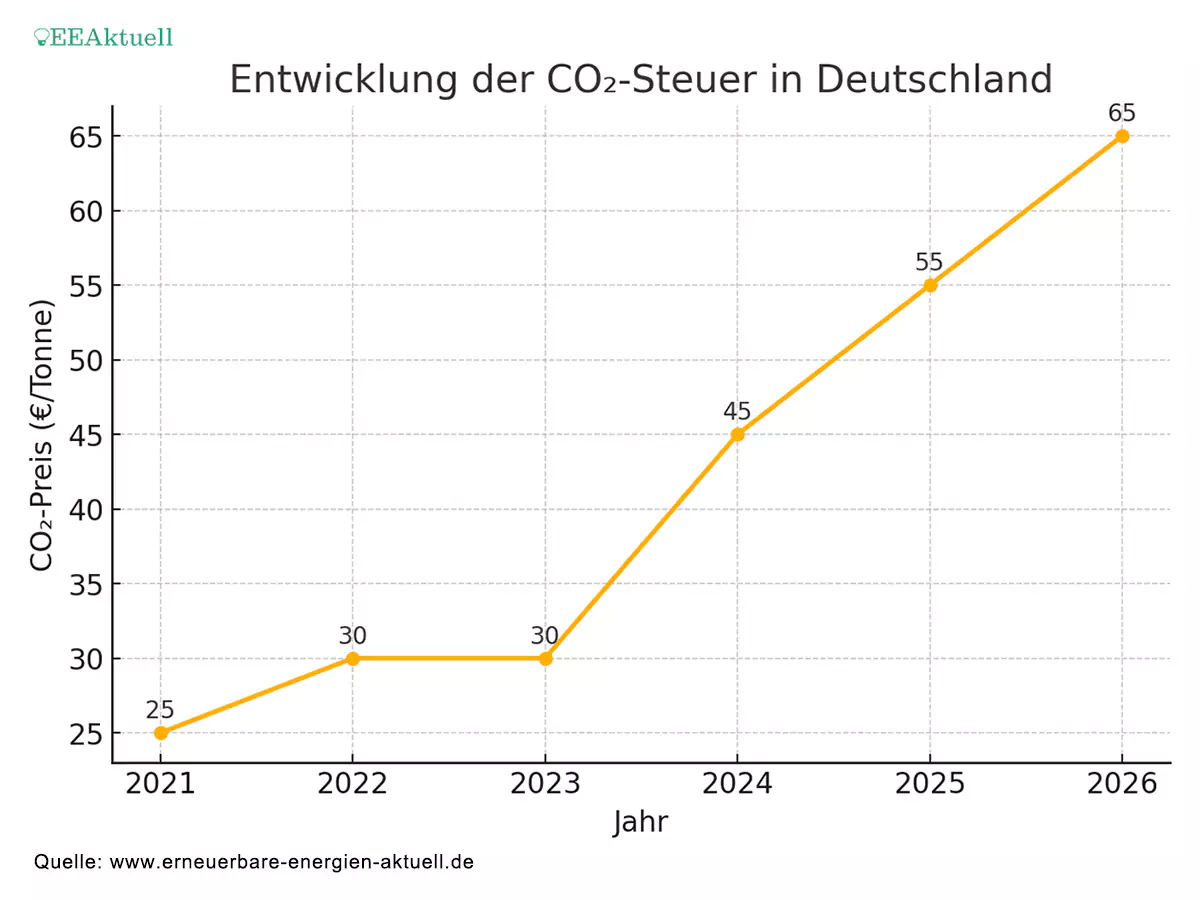

- Der Preis pro Tonne CO₂ steigt schrittweise an: 2024 liegt er bei 45€, 2025 bei 55€ und 2026 bei 65€. Ab 2027 wird der Preis durch den Emissionshandel bestimmt

- Seit 2023 gilt ein Kostenaufteilungsmodell zwischen Mieter:innen und Vermieter:innen, das sich an der Energieeffizienz des Gebäudes orientiert

- Hausbesitzer:innen können die Steuerlast durch energetische Sanierungen und den Wechsel auf erneuerbare Energien langfristig senken

Was ist die CO2-Steuer?

Die CO₂-Steuer ist eine Abgabe, die den Ausstoß von Kohlendioxid (CO₂) finanziell belegt, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren. Sie setzt direkt an den Verursachern an und soll einen Anreiz schaffen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Heizöl, Erdgas oder Benzin zu senken. Durch höhere Kosten für CO₂-intensive Energieträger wird der Wechsel zu umweltfreundlicheren Alternativen gefördert.

In Deutschland wurde die CO₂-Steuer im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) eingeführt und gilt seit 2021 für verschiedene Sektoren. Während Autofahrer:innen sie beim Tanken in Form höherer Kraftstoffpreise spüren, betrifft sie Haushalte insbesondere beim Heizen mit fossilen Brennstoffen. Wer mit Heizöl oder Erdgas heizt, zahlt seitdem pro ausgestoßener Tonne CO₂ einen festen Betrag, der schrittweise ansteigt.

Die CO₂-Abgabe ist somit ein wirtschaftliches Steuerungsinstrument, das nicht nur den Klimaschutz fördert, sondern auch Investitionen in erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien attraktiver machen soll. Langfristig ist das Ziel, den CO₂-Ausstoß bis 2030 deutlich zu senken und die globale Erwärmung zu begrenzen.

Entwicklung der CO2-Steuer

| Jahr | CO₂-Preis (€/Tonne) |

|---|---|

| 2021 | 25 |

| 2022 | 30 |

| 2023 | 30 |

| 2024 | 45 |

| 2025 | 55 |

| 2026 | 65 |

| 2027 | ab 2027 Marktpreis |

Seit ihrer Einführung im Jahr 2021 unterliegt die CO₂-Steuer einem schrittweisen Anstieg, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe kontinuierlich unattraktiver zu machen. Nach einer ersten Anpassung 2022 blieb der Preis 2023 stabil, wurde jedoch 2024 deutlich auf 45€ pro Tonne CO₂ erhöht. Für das Jahr 2025 steigt die Abgabe weiter auf 55€, bevor sie 2026 auf 65€ klettert.

Ab 2027 soll die CO₂-Bepreisung dann vollständig in den europäischen Emissionshandel integriert werden, wodurch sich der Preis am Markt durch Angebot und Nachfrage bildet.

Warum gibt es die CO2-Steuer?

Die CO₂-Steuer wurde eingeführt, um den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid zu reduzieren und den Übergang zu umweltfreundlicheren Technologien zu beschleunigen. Sie schafft einen finanziellen Anreiz, fossile Brennstoffe zu meiden und auf nachhaltigere Alternativen wie Wärmepumpen oder erneuerbare Energien umzusteigen. Langfristig soll die Steuer dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen und die globale Erwärmung zu begrenzen.

Vorteile

- Klimaschutz: Weniger CO₂-Emissionen tragen zur Begrenzung der Erderwärmung bei.

- Förderung erneuerbarer Energien: Höhere Preise für fossile Brennstoffe machen nachhaltige Alternativen wirtschaftlicher.

- Anreiz für energieeffiziente Technologien: Hausbesitzer:innen investieren verstärkt in Wärmedämmung oder moderne Heizsysteme.

- Staatliche Einnahmen für Klimaschutzprojekte: Die Einnahmen fließen teilweise in den Klima- und Transformationsfonds.

- Langfristig sinkende Abhängigkeit von fossilen Energien: Dadurch werden Energiepreise stabiler und planbarer.

Nachteile

- Höhere Heizkosten für Verbraucher:innen: Haushalte, die mit Öl oder Gas heizen, müssen mit steigenden Kosten rechnen.

- Soziale Ungleichheit: Menschen mit geringem Einkommen haben weniger finanzielle Mittel für eine Heizungsmodernisierung.

- Abhängigkeit von Marktentwicklungen: Ab 2027 bestimmt der Emissionshandel den Preis, was zu starken Schwankungen führen kann.

- Umstellungskosten: Der Wechsel zu klimafreundlicher Technik erfordert hohe Anfangsinvestitionen.

- Akzeptanzprobleme: Die Steuer wird teils als zusätzliche finanzielle Belastung wahrgenommen, was politischen Widerstand erzeugt.

CO2-Steuer für Hausbesitzer:innen

Als Hausbesitzer:innen sind Sie von der CO₂-Steuer besonders dann betroffen, wenn Ihre Immobilie mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas beheizt wird. Da die Steuer mit steigenden CO₂-Preisen kontinuierlich zunimmt, bedeutet dies langfristig höhere Heizkosten, sowohl für selbstnutzende Eigentümer:innen als auch für Vermieter:innen.

Seit 2023 gilt ein Kostenaufteilungsmodell zwischen Vermieter:innen und Mieter:innen, das sich nach der Höhe des CO₂-Ausstoßes der jeweiligen Immobilie richtet. Je schlechter die Energieeffizienz eines Gebäudes ist, desto größer ist der Anteil, den Vermieter:innen an der CO₂-Abgabe tragen müssen. Also quasi eine Strafe dafür, dass keine Sanierungen umgesetzt werden. Da die Mieter:innen hier nichts ändern können, werden sie entlastet, indem Eigentümer:innen mehr zahlen.

Energetisch sanierte Gebäude mit geringem CO₂-Ausstoß entlasten hingegen die Eigentümer:innen, da Mieter:innen in diesen Fällen den Großteil oder sogar die gesamte CO₂-Steuer übernehmen. Dafür fällt diese aber geringer aus, da ja auch der Verbrauch durch die umgesetzten Maßnahmen sinkt – eine Art Win-Win-Situation.

Maßnahmen, um die CO₂-Steuer zu senken

- Heizung auf erneuerbare Energien umstellen: Wärmepumpen, Solarthermie oder Holzpelletheizungen

- Bessere Wärmedämmung: gedämmte Gebäudehülle reduziert den Energieverbrauch

- Moderne Heiztechnik nutzen: Brennwerttechnik oder hybride Heizsysteme verbessern die Effizienz

- Intelligente Thermostate einsetzen: Smarte Steuerungen helfen, den Heizenergieverbrauch zu optimieren

- Solarstrom für die Wärmeerzeugung nutzen: Photovoltaikanlagen können einen Teil des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser abdecken

Förderprogramme nutzen!

Staat und Gemeinde unterstützen beim Umstieg auf erneuerbare Energien und fördern die Sanierung. Informieren Sie sich zu Förderprogrammen in Ihrer Region.

Keine Neuigkeiten mehr verpassen?

Erhalten Sie unsere aktuellsten und beliebtesten Beiträge rund um das Thema erneuerbare Energien und die neusten Trends, Tipps und Fakten über nachhaltige Investments - einmal im Monat in Ihr Postfach.

CO2-Steuer für Mieter:innen

Während Hausbesitzer:innen durch energetische Sanierungen die CO₂-Steuer senken können, haben Mieter:innen oft wenig Einfluss auf die Heiztechnik ihrer Wohnung. Als Mieter:in zahlen Sie mittels des Kostenaufteilungsmodells daher nicht den vollen CO₂-Preis. In der Regel zahlen Sie nur einen Anteil, abhängig davon, wie gut Vermieter:innen für energetisch effiziente Wohnbedingungen sorgen (Dämmung, Smart Home & Co).

Dennoch sind Sie als Mieter:in selbst für den Verbrauch verantwortlich. Ein verantwortungsvoller Umgang beim Heizen senkt den Gesamtverbrauch und wirkt sich somit auch positiv auf die Kosten aus, die auf Sie zukommen.

Wie bekommen Mieter:innen den CO2-Preis von Vermieter:innen erstattet?

- Die Aufteilung der CO₂-Kosten erfolgt automatisch über die Heizkostenabrechnung.

- Mieter:innen zahlen nur den reduzierten Anteil gemäß dem gestaffelten 10-Stufen-Modell – je nach Energieeffizienz des Gebäudes.

- Bei hohem CO₂-Ausstoß (über 52 kg CO₂/m² pro Jahr) tragen Vermieter:innen bis zu 95 % der CO₂-Steuer.

- Bei energetisch sanierten Gebäuden (unter 12 kg CO₂/m² pro Jahr) bleibt die Steuer fast vollständig bei den Mieter:innen (dafür aber deutlich geringerer Gesamtpreis, da weniger Verbrauch)

- Falls der Vermieter:innenanteil nicht korrekt verrechnet wurde, können Mieter:innen eine Korrektur der Nebenkostenabrechnung verlangen.

CO₂-Steuer für Autofahrer:innen

Auch für Autofahrer:innen macht sich die CO₂-Steuer bemerkbar, da sie beim Tanken von Benzin und Diesel fällig wird. Seit ihrer Einführung verteuert sie fossile Kraftstoffe, da pro verbranntem Liter Diesel oder Benzin eine bestimmte Menge CO₂ freigesetzt wird. Die CO₂-Preise sind die gleichen wie beim Heizen mit Öl oder Gas.

Wie zahlt man die CO2-Steuer?

Die CO₂-Steuer wird nicht separat an den Staat gezahlt, sondern ist direkt in den Preisen für fossile Brennstoffe enthalten. Wer Heizöl oder Erdgas kauft, zahlt die Steuer automatisch mit. Die Energielieferanten führen die fällige Abgabe an den Staat ab, sodass Verbraucher:innen keine zusätzliche Zahlung leisten müssen.

Hausbesitzer:innen und Mieter:innen bemerken die Steuer über ihre Heizkostenabrechnung, da die Preise für fossile Brennstoffe entsprechend höher ausfallen. Heizöl, Erdgas oder Fernwärme aus fossilen Quellen sind dadurch teurer geworden. Die Steuer wird bei jeder Brennstofflieferung fällig, sodass sich ihre Auswirkungen kontinuierlich in den Energiekosten widerspiegeln.

Wie wird die CO2-Steuer berechnet?

Die Höhe der CO₂-Steuer richtet sich nach der Menge des ausgestoßenen Kohlendioxids und dem aktuellen CO₂-Preis pro Tonne. Seit der Einführung im Jahr 2021 steigt dieser Preis schrittweise an. 2024 liegt er bei 45€ pro Tonne CO₂, 2025 steigt er auf 55€ pro Tonne und 2026 auf 65€ pro Tonne.

Die CO₂-Steuer wird für fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas anhand ihres CO₂-Ausstoßes pro Liter bzw. Kilowattstunde berechnet. Je höher der Brennstoffverbrauch, desto mehr CO₂ wird freigesetzt und desto höher fällt die Steuer aus.

Beispielrechnung zur CO₂-Steuer

Ein Haushalt verbraucht im Jahr 2.000 Liter Heizöl. Heizöl verursacht etwa 2,66 kg CO₂ pro Liter

Berechnung des jährlichen CO₂-Ausstoßes:

2.000 Liter × 2,66 kg CO₂/Liter = 5.320 kg CO₂ (5,32 Tonnen CO₂)Berechnung der CO₂-Steuer für 2024 (45€ pro Tonne):

5,32 Tonnen × 45€ = 239,40€

Für denselben Haushalt würde sich die CO₂-Steuer 2025 mit einem Preis von 55€ pro Tonne auf 292,60€ und 2026 mit 65€ auf 345,80€ erhöhen.

Wie nutzt der Staat die Einnahmen?

Die Einnahmen aus der CO₂-Steuer fließen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, der Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen finanziert. Dazu gehören Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungen, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Unterstützung klimafreundlicher Technologien.

Ein Teil der Mittel wird zudem zur Entlastung von Verbraucher:innen genutzt, etwa durch Zuschüsse zur Heizungsmodernisierung oder eine Senkung der EEG-Umlage, die den Strompreis stabilisieren soll. Ziel ist es, die steigenden Kosten der CO₂-Bepreisung sozial abzufedern und langfristig die Umstellung auf klimafreundliche Lösungen zu beschleunigen.

Fazit

Die CO₂-Steuer ist ein zentrales Instrument zur Reduzierung von Emissionen und soll Anreize schaffen, fossile Brennstoffe durch klimafreundliche Alternativen zu ersetzen. Während Hausbesitzer:innen durch Sanierungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien langfristig Kosten sparen können, profitieren Mieter:innen von der gestaffelten Kostenaufteilung. Mit dem geplanten Anstieg der Steuer in den kommenden Jahren wird es immer wichtiger, den Energieverbrauch zu senken und nachhaltige Heizlösungen zu nutzen.

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist die CO2-Steuer ab 2025?

Der CO₂-Preis steigt 2025 auf 55 Euro pro Tonne CO₂, nachdem er 2024 noch bei 45 Euro pro Tonne lag. Das bedeutet, dass Benzin und Diesel sowie das Heizen mit Gas und Öl deutlich teurer werden. So steigt die Steuer beim Diesel um etwa 38 Cent pro Liter, während für Benzin eine Erhöhung um rund 60 Cent pro 100 Liter Benzin erwartet wird.

Welches Land hat die höchste CO2-Steuer?

Die weltweit höchste CO₂-Steuer erhebt derzeit Schweden, wo der Preis bei über 120 Euro pro Tonne CO₂ liegt. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt die Steuer im Jahr 2025 nur 55 Euro pro ausgestoßener Tonne CO₂ und soll bis 2026 auf 65 Euro pro Tonne steigen. Andere Länder setzen eher auf ein Zertifikat-basiertes Emissionshandelssystem anstelle einer festen Steuer.

Wie wird die CO2-Steuer bezahlt?

Die CO₂-Steuer wird nicht direkt von Verbraucher:innen gezahlt, sondern ist bereits in den Preisen für Kraftstoff, Heizöl und Erdgas enthalten. Beim Tanken und Heizen steigt der Preis automatisch mit der CO₂-Abgabe, sodass beispielsweise der Liter Diesel oder Benzin schrittweise teurer werden. Die Einnahmen aus der CO₂-Steuer fließen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, der Klimaschutzmaßnahmen finanziert.

Ist die CO2-Abgabe steuerlich absetzbar?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann die CO₂-Abgabe steuerlich geltend gemacht werden. Vermieter:innen und Unternehmen können die Kosten über die Deutsche Emissionshandelsstelle abrechnen oder als Betriebsausgabe angeben. Privatpersonen profitieren indirekt, wenn sie Investitionen in energieeffiziente Sanierungen tätigen, da diese mit Fördermitteln aus den Einnahmen der CO₂-Steuer unterstützt werden.