Das Wichtigste in Kürze

- Divestment bedeutet den bewussten Kapitalrückzug aus ethisch oder wirtschaftlich problematischen Investitionen.

- Immer mehr Organisationen divesten, um Verantwortung zu übernehmen und Klimarisiken zu vermeiden.

- Erfolgreiches divesting setzt klare Kriterien, strukturierte Prozesse und nachhaltige Reinvestitionen voraus.

- Divestments entfalten Wirkung durch Marktveränderung, Signalwirkung und Stärkung nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Divestments erklärt

Städte, Universitäten und kirchliche Einrichtungen entscheiden sich zunehmend bewusst gegen Investitionen in fossile Energien, Waffenhersteller oder andere ethisch umstrittene Branchen. Stattdessen entziehen sie diesen Unternehmen ihr Kapital. Dieser Prozess ist unter dem Begriff Divestment bekannt ist. Ziel ist es, Verantwortung zu übernehmen, ein Zeichen zu setzen und langfristige Risiken aus dem Portfolio zu entfernen. Was dabei genau geschieht, wie divesting funktioniert und was es bedeutet, wenn ein Portfolio divested ist, erklären wir in diesem Artikel.

Divestment: Definition und Ursprung

Der Begriff Divestment stammt vom englischen Verb „to divest“ ab, das wörtlich so viel bedeutet wie „sich entkleiden“ oder „sich von etwas trennen“. In der Finanzwelt beschreibt divestment die bewusste Entscheidung, Kapital aus bestimmten Unternehmen, Branchen oder Anlageformen abzuziehen. Es handelt sich dabei um das Gegenteil eines Investments, also nicht um das Anlegen, sondern um das gezielte Veräußern von Vermögenswerten.

Wenn eine Organisation „divested“ ist, bedeutet das, dass sie ihre Kapitalbeteiligungen an bestimmten Branchen (etwa Kohle, Öl oder Rüstung) aufgegeben hat. Die Formulierung „divested deutsch“ lässt sich daher sinngemäß mit „desinvestiert“ oder „veräußert“ übersetzen. Der Schritt ist häufig finanziell motiviert und zugleich Ausdruck eines ethischen Selbstverständnisses: Divestments sollen ein Zeichen setzen gegen Praktiken, die als umweltschädlich, unethisch oder wirtschaftlich riskant gelten.

Divesting vs. Desinvestition: Gibt es einen Unterschied?

Im deutschen Sprachraum ist der Begriff „Desinvestition“ geläufig, insbesondere in der betriebswirtschaftlichen Literatur. Gemeint ist in beiden Fällen der Kapitalrückzug. Allerdings hat sich in öffentlichen Debatten, insbesondere im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klimapolitik, der englische Begriff Divestment etabliert. Das liegt nicht zuletzt an der internationalen Reichweite großer Bewegungen wie „DivestInvest“, die gezielt auf den Begriff divesting setzen.

Die Begriffe divestment und divestments erscheinen häufig in Berichten von NGOs, Universitäten oder religiösen Institutionen, die sich öffentlich zu einem solchen Schritt bekennen. Der Ausdruck signalisiert sowohl einen strategischen Wandel als auch eine ethische Haltung. Dabei reicht die Spanne möglicher Motive von Risikomanagement bis hin zu einem klaren Bekenntnis zu Menschenrechten, Klimaschutz und gesellschaftlicher Verantwortung.

Warum betreiben Organisationen Divestment?

Die Gründe für Divesting sind vielfältig und lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

- Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Investitionen in fossile Energien gelten als mitverantwortlich für den Klimawandel.

- Reputationsschutz: Institutionen wollen sich nicht mit ethisch fragwürdigen Geschäftsmodellen assoziieren.

- Wirtschaftliche Risiken: Stranded Assets, volatile Märkte oder regulatorische Veränderungen gefährden langfristige Renditen.

- Gesellschaftlicher und politischer Druck: Studierende, Kirchenmitglieder oder NGOs fordern aktivere Verantwortung ein.

- Regulatorische Anforderungen: Neue ESG- und SRI-Vorgaben und EU-Taxonomie machen bestimmte Investitionen unattraktiv oder risikoreich.

Prominente Beispiele für Divestments weltweit

Divestment kann mittlerweile mit teils spektakulären Beispielen aufwarten: Die Stadt New York etwa kündigte an, Pensionsfonds im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar aus fossilen Energien abzuziehen. Diese Entscheidung wurde als wirtschaftliche Maßnahme und politisches Signal verstanden. Auch Bildungseinrichtungen haben divested, zum Teil unter starkem öffentlichen Druck. Die Universität Harvard erklärte nach jahrelangen Protesten von Studierenden und Mitarbeitenden schließlich ihren Rückzug aus der Finanzierung fossiler Unternehmen. Ähnlich verfuhr die Universität Oxford, die neben divesting auch klare ESG- und SRI-Kriterien für zukünftige Investitionen eingeführt hat.

Wie funktioniert ein Divestment in der Praxis?

Ein Divestment erfolgt in mehreren Schritten:

Analyse des bestehenden Portfolios

Festlegung von Ausschlusskriterien

Beispielsweise: keine Investitionen in Kohle, Waffen, Tabak oder Kinderarbeit.

Abstoßung der problematischen Anlagen

Reinvestition in nachhaltigere Alternativen

z. B. ESG- und SRI-konforme Fonds, Green Bonds oder Impact Investing.

Nachhaltig investieren: Rendite erzielen und die Welt verbessern!

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Investments nicht nur attraktive Renditen erzielen, sondern auch umweltfreundliche Projekte unterstützen können.

Wirkung von Divestments: Symbolisch oder finanziell relevant?

In der Debatte um Divestments taucht häufig die Frage auf, ob solche Maßnahmen mehr als bloße Symbolpolitik sind. Tatsächlich belegen Studien, dass groß angelegte Divestments spürbare Marktreaktionen hervorrufen können. Wenn große Fonds oder Institutionen sich gleichzeitig aus einer Branche zurückziehen, entstehen oft erhebliche Kapitalabflüsse, mit direkten Folgen für Börsenkurse, Finanzierungskosten und die öffentliche Wahrnehmung der betroffenen Unternehmen.

Darüber hinaus entfaltet divesting auch eine normative Wirkung: Es verleiht ethischen Argumenten wirtschaftliches Gewicht. Der Rückzug des norwegischen Staatsfonds aus Kohleaktien wurde weltweit als Signal gewertet, für andere Investor:innen, sowie Gesetzgeber. Divestment kann also als Hebel dienen, um langfristige Veränderungen zu fördern, die über das einzelne Portfolio hinausreichen.

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen: Manche Analyst:innen sehen im Divestment eine ineffektive Maßnahme, solange nicht gleichzeitig in Alternativen reinvestiert wird. Andere warnen vor überstürztem divesting, das ohne fundierte Risikoanalyse erfolgt. Dennoch gilt: Die Summe vieler einzelner divestments verändert langfristig den Markt, sowohl im Angebot als auch in der Nachfrage.

Nachteile von Divesting-Strategien

- Trotz wachsender Akzeptanz ist Divestment kein Allheilmittel. Es gibt berechtigte Kritik, sowohl aus praktischer als auch aus strategischer Perspektive. Ein zentrales Argument lautet: Wer seine Anteile verkauft, gibt auch seine Stimmrechte ab. In Zeiten von Shareholder Activism und Engagement-Strategien bedeutet das, Einflussmöglichkeiten auf Unternehmensentscheidungen zu verlieren. Manche Investor:innen plädieren daher für eine Kombination aus divesting und aktivem Dialog.

- Ein weiteres Problem: Nicht jedes vermeintliche Divestment ist glaubwürdig. Manche Finanzakteure nutzen den Begriff für PR-Zwecke, ohne transparent zu machen, welche Anlagen tatsächlich veräußert wurden. Dieses sogenannte „Greenwashing“ schwächt die Glaubwürdigkeit der Bewegung.

- Hinzu kommen praktische Hürden: Großanleger, etwa Pensionsfonds oder Staatsfonds, müssen komplexe und oft illiquide Portfolios managen. Ein vollständiges divesting kann daher Monate oder Jahre dauern. Dennoch zeigen viele Beispiele, dass sich der Aufwand lohnt, sowohl finanziell als auch reputativ.

Typische Maßnahmen und Optionen für die Reinvestition

Durch eine konsequente Reinvestitionsstrategie lässt sich der Effekt von divesting verstärken. So werden einerseits schädliche Geschäftsmodelle vermieden, andererseits aktiv nachhaltige Lösungen gefördert. All das im Einklang mit Divestment, ESG und SRI.

Investition in Fonds und Finanzprodukte, die ökologische, soziale und unternehmerische Verantwortung berücksichtigen.

Kapital wird zweckgebunden in Umwelt- und Klimaschutzprojekte investiert.

Zielgerichtete Geldanlage in Unternehmen oder Projekte mit messbarem sozialem oder ökologischem Nutzen.

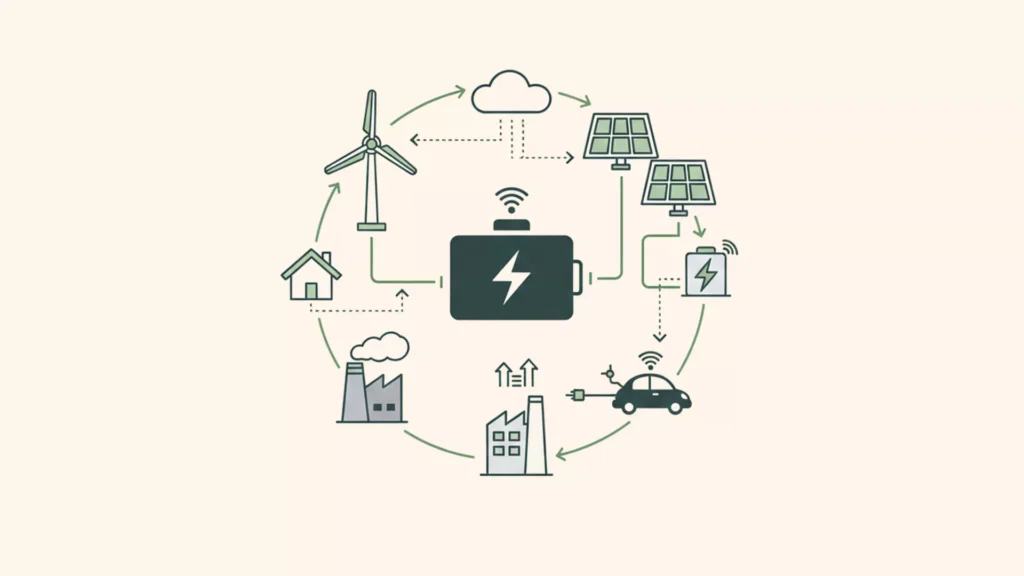

Beteiligungen an Solar-, Wind- oder Speicherprojekten als zukunftsfähige Alternative zu fossilen Investments.

Gerade für institutionelle Investor:innen eine Möglichkeit, finanzielle Rendite mit gesellschaftlicher Wirkung zu verbinden.

Unser Fazit zum Thema Divestment

Die Entwicklung rundum Divestments ist ein eindeutiges Zeichen für ein neuen Verständnis von Verantwortung im Finanzsektor. Organisationen und Einzelpersonen, die sich für divesting entscheiden, tragen dazu bei, Kapitalströme gezielt in nachhaltige Bahnen zu lenken. Gleichzeitig senden sie ein klares Signal an Unternehmen und die Politik: Umweltzerstörung, Ausbeutung und Intransparenz haben keinen Platz in einer zukunftsfähigen Wirtschaft.

Wer heute divested, nimmt Einfluss, ob als Kleinanleger:in, Pensionskasse oder globaler Fonds. Und je mehr Beteiligte diesem Weg folgen, desto größer wird die Wirkung. Divestments haben das Potenzial, neben Portfolios auch ganze Märkte und Mentalitäten zu verändern.