Inhalt des Artikels

- Was ist eine Kältebrücke? Ursachen, Risiken und Lösungen

- Was ist eine Kältebrücke? Definition und Auswirkungen

- Typische Kältebrücken im Haus: Wo treten sie auf?

- Folgen von Kältebrücken: Energieverluste und Schimmelgefahr

- So erkennen Sie eine Kältebrücke oder Wärmebrücke in Ihrem Zuhause

- Kältebrücke von innen dämmen: So geht’s

- Unser Fazit zu Kältebrücken

- Häufig gestellte Fragen

Inhalt

Das Wichtigste in Kürze

- Kältebrücken verursachen Wärmeverluste und erhöhen Heizkosten sowie das Schimmelrisiko.

- Ursachen sind Baumängel oder Bauweise, z. B. an Fenstern oder Balkonen.

- Kältebrücke oder Wärmebrücke? Wärmebrücke ist der korrekte Fachbegriff.

- Bessere Dämmung kann gegen Kältebrücken helfen.

Was ist eine Kältebrücke? Ursachen, Risiken und Lösungen

Eine Kältebrücke kann in Gebäuden große Probleme verursachen. Sie sorgt für Energieverluste, steigende Heizkosten und kann sogar gesundheitsschädlichen Schimmel begünstigen. Besonders häufig tritt eine Kältebrücke am Fenster auf, aber auch an Balkonen, Rollladenkästen oder Heizkörpernischen entstehen thermische Schwachstellen.

Doch was ist eine Kältebrücke eigentlich genau, warum tritt sie auf und wie kann man sie vermeiden? In diesem Artikel gehen wir auf die häufigsten Ursachen ein, zeigen, warum der Begriff „Kältebrücke“ fachlich nicht ganz korrekt ist und erklären, wie man eine Kältebrücke von innen dämmen kann, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.

Was ist eine Kältebrücke? Definition und Auswirkungen

Eine Kältebrücke oder Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der überdurchschnittlich viel Wärme nach außen entweicht. Dies geschieht, weil bestimmte Bauteile eine geringere Wärmedämmung aufweisen oder weil Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit verbaut wurden. Die Folge: An diesen Stellen kühlen die Innenflächen stärker aus, wodurch sich dort Feuchtigkeit niederschlagen kann – ein idealer Nährboden für Schimmelbildung.

Ein typisches Beispiel für eine Kältebrücke ist eine Heizkörpernische. In älteren Gebäuden sind Heizkörper oft in kleine Wandnischen eingelassen, um Platz zu sparen. Das Problem: Diese Wände sind dünner als der Rest der Außenwand, wodurch mehr Wärme verloren geht.

Was sind Kältebrücken? Die häufigsten Ursachen im Gebäude

Die Frage „Was sind Kältebrücken?“ ist wichtig, wenn es um Energieeffizienz und ein gesundes Wohnklima geht. Kältebrücken entstehen meist durch Baumängel, eine ungünstige Bauweise oder die Wahl ungeeigneter Materialien.

Es gibt drei Hauptursachen für Kältebrücken:

- Materialbedingte Kältebrücken: Diese entstehen, wenn Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit verbaut werden. Ein typisches Beispiel ist eine Betonstütze in einer gedämmten Wand: Beton leitet Wärme deutlich besser als Dämmmaterial, sodass an dieser Stelle vermehrt Wärme verloren geht.

- Konstruktionsbedingte Kältebrücken: Hierbei handelt es sich um Bereiche, in denen Bauteile aufgrund ihrer Form oder Bauweise schwächer gedämmt sind. Beispiele sind Rollladenkästen, Heizkörpernischen oder unzureichend gedämmte Dachanschlüsse.

- Geometrische Kältebrücken: Diese entstehen durch die Form des Gebäudes. Wandecken, auskragende Balkone oder Attikakonstruktionen sind typische Bereiche, in denen das Verhältnis von Innen- zu Außenfläche ungünstig ist. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren als an flächigen Bauteilen.

Kältebrücke oder Wärmebrücke: Was ist der Unterschied?

Der Begriff Kältebrücke ist zwar weit verbreitet, aber technisch nicht korrekt. Tatsächlich spricht man in der Bauphysik von Wärmebrücken, da immer Wärme von einem wärmeren Bereich zu einem kälteren Bereich fließt, nicht umgekehrt.

Warum wird dann oft von einer Kältebrücke gesprochen? Der Grund liegt in der Wahrnehmung: In Innenräumen entsteht das Gefühl von „Kälte“, wenn ein Bauteil Wärme nach außen abführt und dadurch die Innenseite des Materials kühler wird. Besonders auffällig ist dies bei einer Kältebrücke am Fenster, wo schlecht gedämmte Rahmenbereiche oft als unangenehm kalt empfunden werden.

Wer sich tiefer mit dem Thema Kältebrücke oder Wärmebrücke beschäftigen möchte, findet weiterführende Informationen in unserem Artikel zu Wärmebrücken

Energieeffizienz verbessern und sparen: So geht’s!

Erfahren Sie, welche Maßnahmen Ihre Energiekosten senken und wie Sie von Förderprogrammen profitieren können – schnell und einfach.

Typische Kältebrücken im Haus: Wo treten sie auf?

Kältebrücke Fenster

Heizkörpernischen

Balkonauskragungen

Rollladenkästen

Folgen von Kältebrücken: Energieverluste und Schimmelgefahr

Kältebrücken führen nicht nur zu einem erhöhten Energieverbrauch, sondern können auch ernsthafte Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Da Wärme an diesen Stellen ungehindert entweicht, kühlen die Innenflächen stark aus, was dazu führt, dass sich Luftfeuchtigkeit dort niederschlägt. Besonders betroffen sind schlecht gedämmte Fensteranschlüsse, Heizkörpernischen oder Rollladenkästen. Sinkt die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser – der ideale Nährboden für Schimmel. Das führt zu unschönen Flecken an Wänden und Decken. Zusätzlich kann auch die Bausubstanz nachhaltig geschädigt werden.

Besonders in Wohnräumen ist Schimmel ein ernstzunehmendes Problem, da er gesundheitliche Risiken wie Atemwegsbeschwerden oder Allergien verursachen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Kältebrücken ist daher essenziell, um Schimmelbildung zu vermeiden. Neben einer fachgerechten Dämmung hilft auch ein richtiges Lüftungsverhalten, um Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.

So erkennen Sie eine Kältebrücke oder Wärmebrücke in Ihrem Zuhause

Nutzen Sie eine Wärmebildkamera

Mit einer Infrarotkamera lassen sich Temperaturunterschiede an Wänden, Fenstern und anderen Bauteilen sichtbar machen. Helle Stellen auf der Aufnahme deuten darauf hin, dass dort Wärme entweicht – ein klares Zeichen für eine Kältebrücke. Wenn Sie keine eigene Wärmebildkamera besitzen, können Sie diese bei Fachfirmen oder Baumärkten mieten.

Spüren Sie kalte Stellen mit der Hand auf

Gehen Sie an einem kalten Tag mit der Hand über Wände, Fensterrahmen und Ecken im Raum. Fühlen sich bestimmte Stellen deutlich kühler an als der Rest der Wand, könnte dort eine Kältebrücke vorliegen. Besonders in Fensternähe oder an Außenwänden lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Achten Sie auf Feuchtigkeitsflecken und Schimmelbildung

Kondenswasser an Fenstern oder dunkle Flecken an Wänden sind ein Warnsignal. Sie entstehen, wenn sich Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlägt – ein typisches Anzeichen für eine Kältebrücke. Besonders gefährdet sind schlecht gedämmte Fensteranschlüsse, Rollladenkästen oder Heizkörpernischen.

Lassen Sie eine professionelle Energieberatung durchführen

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Haus von Kältebrücken betroffen ist, sollten Sie eine Energieberatung in Anspruch nehmen. Fachleute können mit speziellen Messmethoden genau feststellen, wo Wärme verloren geht und Ihnen gezielte Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen.

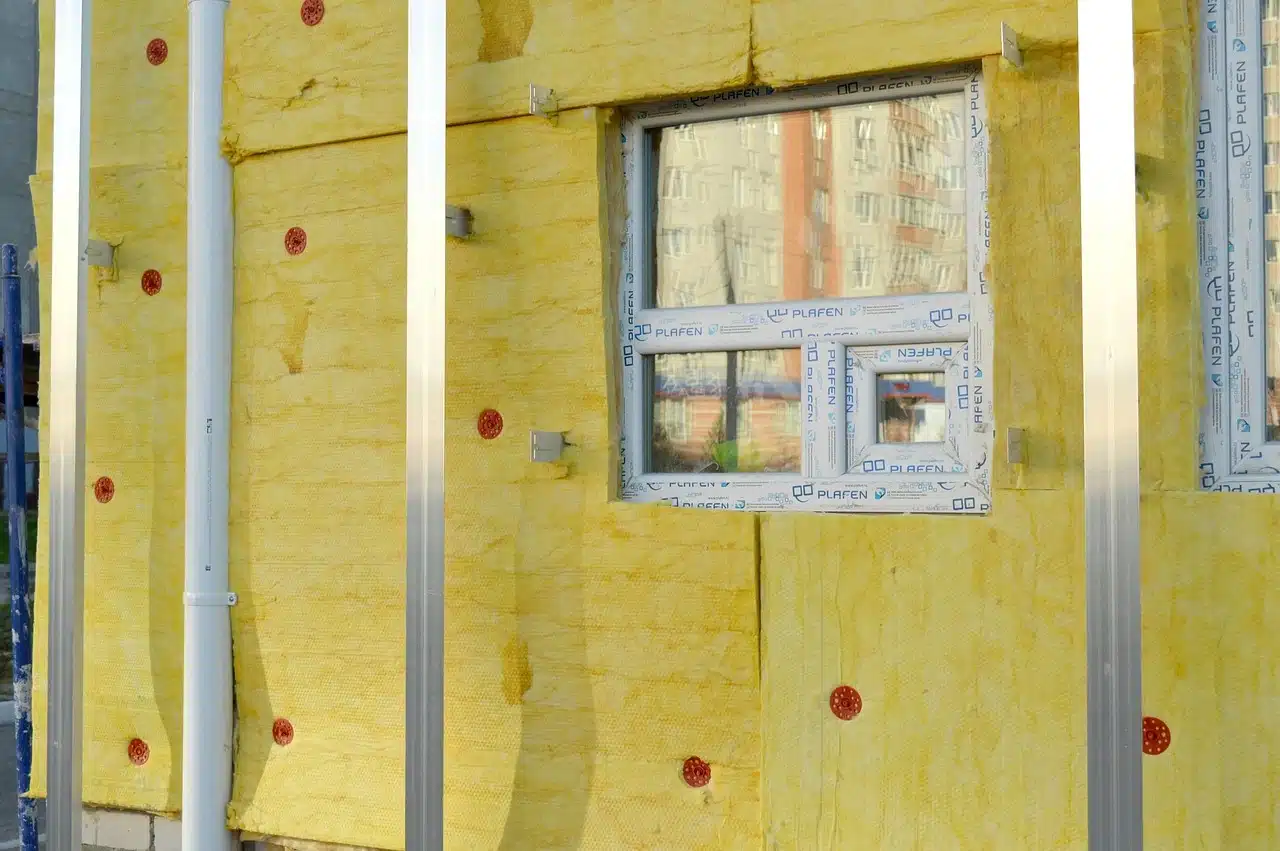

Kältebrücke von innen dämmen: So geht’s

In manchen Fällen kann man eine Kältebrücke von innen dämmen, wenn eine Außendämmung nicht realisierbar ist:

Möglichkeiten der Innendämmung:

- Dämmplatten mit Dampfbremse verhindern Feuchtigkeitsprobleme

- Heizkörpernischen dämmen, um Energieverluste zu reduzieren

- Rollladenkästen mit speziellem Dämmmaterial isolieren

Unser Fazit zu Kältebrücken

Die Beseitigung von Kältebrücken ist essenziell für ein energieeffizientes und gesundes Wohnumfeld. Thermische Schwachstellen in der Gebäudehülle führen zu unnötigen Wärmeverlusten und steigenden Heizkosten. Sie können zudem schwerwiegende Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Besonders im Winter sind Kältebrücken am Fenster spürbar, da sie für kalte Innenflächen und unangenehme Zugluft sorgen. Wird die Dämmung an solchen Stellen vernachlässigt, kann sich Kondenswasser bilden, das langfristig zu Schimmel führt und sowohl die Bausubstanz als auch die Gesundheit der Bewohner:innen gefährdet. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich diese Probleme jedoch vermeiden, wodurch sich das Raumklima verbessert und der Wohnkomfort steigt.

Ob durch eine professionelle Außendämmung oder gezielte Maßnahmen zur Kältebrücken-Dämmung von innen, jede Reduzierung von Wärmeverlusten trägt zu einer besseren Energieeffizienz bei. Wer auf eine fachgerechte Sanierung setzt, profitiert langfristig von niedrigeren Heizkosten und einem behaglicheren Zuhause. Besonders in älteren Gebäuden lohnt sich eine detaillierte Analyse, um Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Dämmmethoden zu wählen. Gerade für Mieter:innen oder Eigentümer:innen, die eine Außendämmung nicht umsetzen können, bietet sich die Möglichkeit, eine Kältebrücke von innen zu dämmen, um so punktuelle Wärmeverluste zu reduzieren. Wer frühzeitig handelt, schützt sein Gebäude vor Bauschäden und vermeidet damit auch hohe Sanierungskosten durch langfristige Feuchtigkeitsschäden.

Gut zu wissen: In unserem Artikel zum Thema Energieeffizienzklassen für Gebäude finden Sie weitere hilfreiche Tipps zum Thema energetische Sanierung.