Inhalt des Artikels

Das Wichtigste in Kürze

- Akzeptanz bedeutet mehr als Zustimmung: Sie umfasst Mitgestaltung, Vertrauen und das Gefühl, einbezogen zu sein.

- Regionale Unterschiede prägen die Wahrnehmung: Zustimmung ist in vielen Bundesländern hoch. Doch es gibt auch Skepsis, Widerstand und Akzeptanzprobleme.

- Beteiligung wirkt: Projekte mit Bürger:innenbeteiligung und transparenter Kommunikation stoßen auf deutlich mehr Zustimmung.

- Soziale und wirtschaftliche Aspekte sind entscheidend: Ungleich verteilte Kosten oder fehlende regionale Vorteile können die Unterstützung gefährden.

- Erfolgsfaktoren sind klar: Frühzeitige Kommunikation, faire Lastenverteilung und regionale Wertschöpfung erhöhen die Akzeptanz messbar.

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet Akzeptanz bei der Energiewende?

Wenn über Akzeptanz gesprochen wird, geht es nicht nur um ein stilles „Ja“ zum Bau einer Windkraftanlage – sondern um Zustimmung, Mitwirkung und die Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen. Sie entsteht dort, wo Bürger:innen Vertrauen in Prozesse haben, einbezogen werden und echte Vorteile erkennen können.

Die Akzeptanz der Energiewende hängt dabei stark von der Art und Weise ab, wie Veränderungen kommuniziert und gestaltet werden. Erfolgreich ist sie dann, wenn Menschen nicht das Gefühl haben, etwas wird „über sie hinweg“ entschieden, sondern wenn sie Teil des Wandels sind.

📌 Akzeptanz ist vielschichtig:

- Individuell: Wie stark fühle ich mich betroffen oder beteiligt?

- Sozial: Welche Diskussionen finden in meinem Umfeld statt?

- Institutionell: Wird fair kommuniziert und entschieden?

Die Datenlage: Zustimmung ja, aber regional unterschiedlich

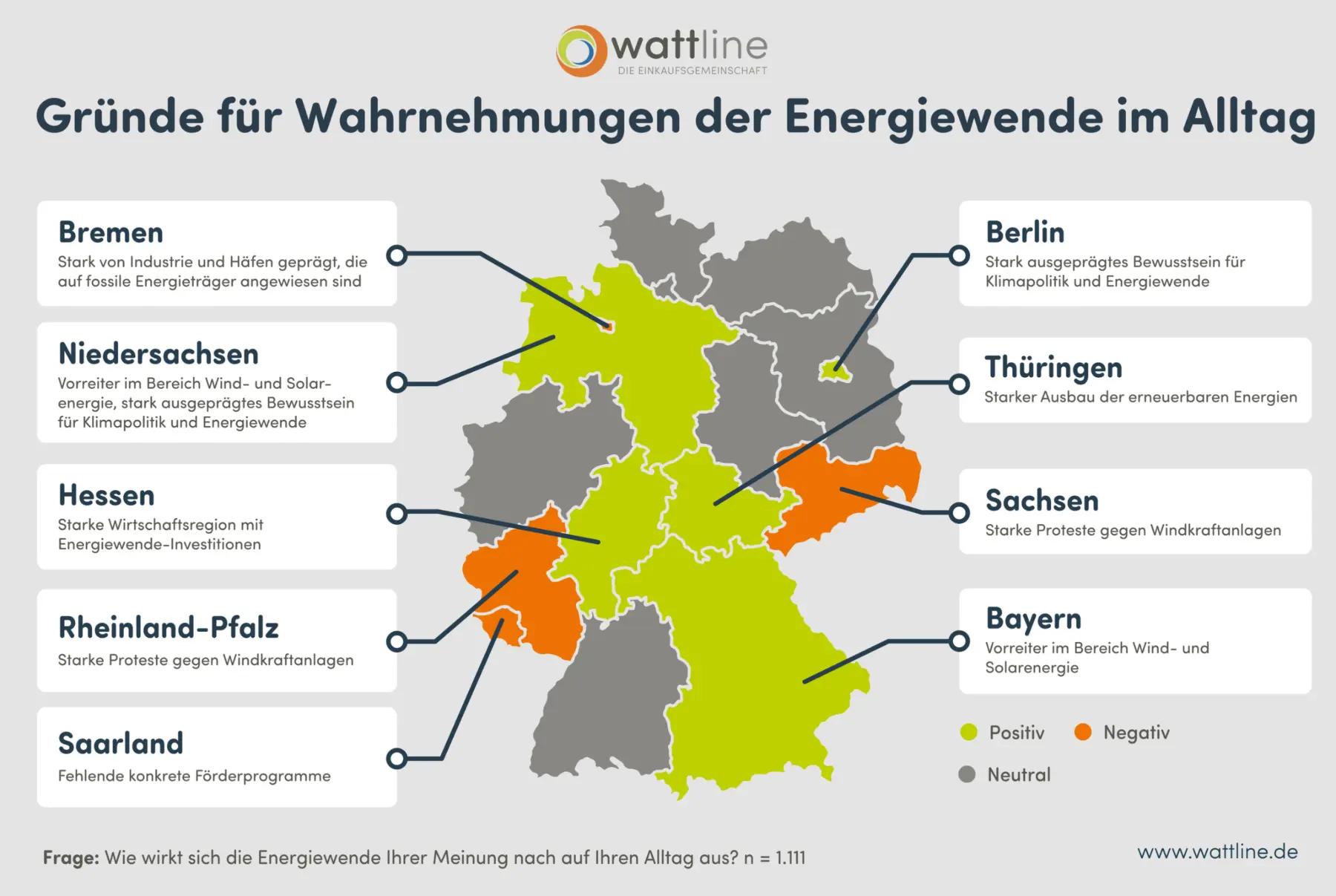

Die Wahrnehmung der Energiewende variiert in Deutschland deutlich, das zeigt eine Studie der wattline GmbH. Zwar ist die grundsätzliche Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien immer weiter verbreitet, doch je nach Region und Alltagserfahrung variieren die Einstellungen deutlich.

- Stark ausgeprägtes Bewusstsein für Klimapolitik und Energiethemen: In Berlin, Niedersachsen oder Bayern etwa wird die Energiewende überwiegend positiv wahrgenommen. Gründe dafür sind unter anderem der gezielte Ausbau von Wind- und Solaranlagen oder klare politische Zielsetzungen.

- Skepsis oder sogar Widerstand: In Sachsen und Rheinland-Pfalz kommt es vermehrt zu Protesten gegen Windkraftprojekte. Im Saarland wird vor allem das Fehlen konkreter Förderprogramme kritisiert. Das ist ein Faktor, der die Zustimmung spürbar hemmt.

Diese Unterschiede zeigen: Die Akzeptanz der Energiewende ist kein Selbstläufer. Sie hängt stark davon ab, wie gut Projekte erklärt, begleitet und regional verankert werden. Ein Überblick über die regionale Wahrnehmung bietet folgende Infografik.

Was fördert die Akzeptanz?

Ein zentraler Baustein ist Beteiligung. Wenn Bürger:innen nicht nur informiert, sondern einbezogen werden, steigt die Zustimmung messbar. Bürger:innen-Energieprojekte – etwa in Form von Genossenschaften – verwandeln passive Betrachter:innen in aktive Teilhaber:innen. Wer sich beteiligt, denkt mit und trägt Verantwortung.

Auch der gezielte Aufbau von Transparenz zahlt sich aus: Planungsprozesse müssen nachvollziehbar sein, Nutzen und Risiken offen benannt werden. So entstehen Vertrauen und Dialog.

Was hemmt die Zustimmung?

Kritik entzündet sich häufig an mangelnder Beteiligung, ästhetischen Fragen oder der Sorge vor Wertverlust. Infrastrukturen wie Windräder oder Stromtrassen verändern Landschaftsbilder – nicht alle empfinden das als Fortschritt.

Hinzu kommen soziale Faktoren: Wer hohe Strompreise kaum tragen kann, sieht die Energiewende eher als Belastung denn als Chance. Und dort, wo Verfahren als intransparent wahrgenommen werden oder Entscheidungen über Köpfe hinweg fallen, sinkt die Akzeptanz besonders schnell.

📌 In Deutschland gibt es Photovoltaik-Anlagen, die nicht auf Dächern oder Feldern stehen, sondern auf dem Wasser. Diese schwimmenden Photovoltaikanlagen nutzen Verdunstungskälte zur Kühlung und erreichen dadurch besonders hohe Wirkungsgrade.

Was funktioniert: Erfolgsfaktoren aus der Praxis

Die Erfahrungen zahlreicher Projekte zeigen, dass es konkrete Hebel gibt, mit denen die Akzeptanz spürbar verbessert werden kann. Dabei sind es vor allem vier Aspekte, die immer wieder als besonders wirkungsvoll hervorgehoben werden.

Einbindung und Kommunikation auf Augenhöhe

Wer nicht erst mit fertigen Plänen konfrontiert wird, sondern von Anfang an mitreden darf, fühlt sich ernst genommen und beteiligt. Frühe Beteiligung schafft Identifikation und reduziert Konfliktpotenzial, noch bevor es entsteht.

Ebenso wichtig ist eine gute Kommunikation: Transparenz in Planung, Zeitrahmen, Umweltauswirkungen und Nutzen fördert Vertrauen. Dabei zählt nicht nur sachliche Information, sondern ein echter Dialog mit der Bevölkerung.

Soziale Gerechtigkeit

Maßnahmen wie das Klimageld oder gezielte Förderprogramme für einkommensschwache Haushalte helfen, Belastungen fair zu verteilen. So kann verhindert werden, dass gesellschaftliche Gruppen abgehängt werden – ein zentraler Aspekt für langfristige Unterstützung.

Regionale Wertschöpfung

Wenn lokale Unternehmen eingebunden sind, Arbeitsplätze entstehen und Kommunen durch Pacht oder Beteiligungen profitieren, bleibt die Wertschöpfung in der Region. Diese sichtbaren Vorteile stärken das Vertrauen und machen die Energiewende vor Ort erlebbar – als selbst gestalteter Fortschritt. Bei kluger Umsetzung wird auch Bürger:innenbeteiligung ermöglicht, etwa durch lokale Investitionsmodelle wie die Beteiligung an einem Windpark.

Checkliste: Wie Sie Akzeptanz fördern können

- Frühzeitig kommunizieren: Je früher Betroffene informiert sind, desto eher entsteht Vertrauen.

- Beteiligung ermöglichen: Genossenschaften oder Gewinnbeteiligungen erhöhen das Engagement.

- Regionale Vorteile aufzeigen: Arbeitsplätze, Einnahmen, Infrastruktur sichtbar machen!

- Kosten gerecht verteilen: Niemand darf durch die Transformation überfordert werden.

- Umweltschutz ernst nehmen: Rücksicht auf Natur- und Artenschutz erhöht die Glaubwürdigkeit.

Fazit: Energiewende braucht Mitgestaltung

Die Akzeptanz der Energiewende steht und fällt mit der Beteiligung der Menschen. Deutschland zeigt grundsätzlich hohe Zustimmungswerte, doch die Details entscheiden: Wer nicht beteiligt, verliert Vertrauen. Wer transparent handelt, gewinnt Unterstützung. Wer lokal denkt, gestaltet nachhaltig.

Nur durch echte Mitgestaltung kann aus einer politischen Vision ein gesellschaftliches Projekt werden – eines, das von vielen getragen wird.

Philip Gutschke

Philip Gutschke ist Bereichsleiter für Energiebeschaffung und Unternehmensentwicklung bei der wattline GmbH. Seit über 15 Jahren ist er in der Energiewirtschaft tätig – zunächst als Unternehmensberater, später bei einem Energieversorger. Seit 2011 bringt er seine Erfahrung bei wattline ein, wo er die strategischen und operativen Einkaufsprozesse der Energie-Einkaufsgemeinschaft steuert und deren Interessen im BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) vertritt. Sein besonderes Interesse gilt den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Energiemarkts.